Erst nach seinem Aussterben als Unterart entdeckt

Ausgestorben ist der Sizilianische Wolf vielleicht schon 1928. Dass er überhaupt als Unterart des eigentlichen Wolfes (Canis lupus) existierte, wissen wir erst seit 2018, als die italienischen Zoologen Francesco Maria Angelici und Lorenzo Rossi die neue Subspezies Canis lupus cristaldii erstmals wissenschaftlich beschrieben. Das Artepitheton ehrt den italienischen Mammalogen Mauro Cristaldi, der eine Leidenschaft für Sizilien besaß und sein Leben der Erforschung der Säugetiere Italiens, vor allem der Nagetiere, widmete.

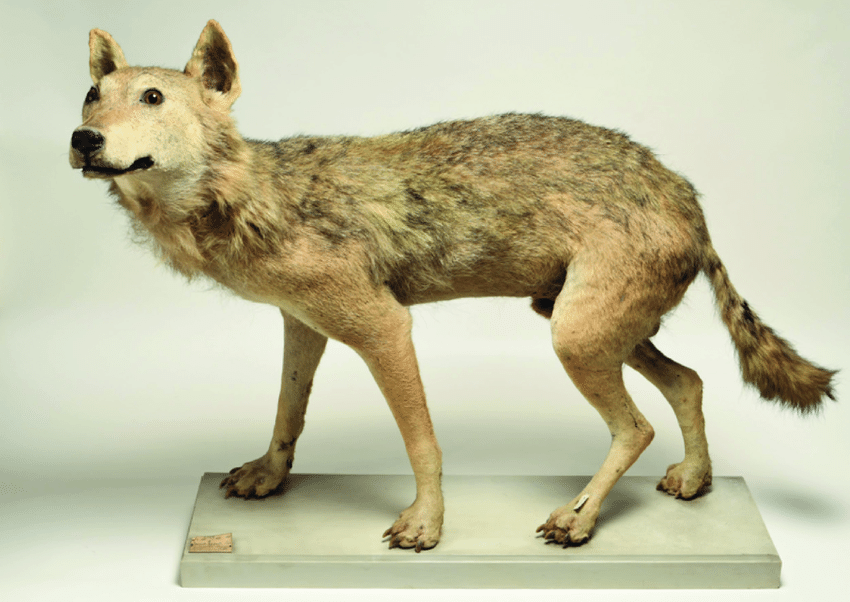

Trotzdem es noch nicht lange Zeit her ist, dass der Sizilianische Wolf verschwunden ist, existieren in Sammlungen und Museen nur sieben, größtenteils schlecht erhaltene Überbleibsel des Raubtiers, darunter Häute, ausgestopfte Tiere und Schädel. Als Holotypus für die Beschreibung der neuen Unterart diente den Wissenschaftlern ein ausgestopfter Wolf im Museum La Specola in Florenz. Die drei Paratypen, ebenfalls ausgestopfte Sizilianische Wölfe, befinden sich im Zoologischen Museum Pietro Doderlein in Palermo, im Museo regionale in Terrasini und im Museo Civico B. Romano in Termini Imerese.

Wölfe sind seit dem Pleistozän weit verbreitet; sie existieren in vielen Gegenden Europas und Asiens und in Amerika. Es wurden bislang mindestens 44 Unterarten beschrieben, von denen aber einige als zweifelhaft gelten. Der Sizilianische Wolf kam ausschließlich auf Sizilien, der größten Mittelmeerinsel, vor.

Sizilianischer Wolf – Steckbrief

| wissenschaftlicher Name | Canis lupus cristaldii |

| englischer Name | Sicilian Wolf |

| ursprüngliches Verbreitungsgebiet | Sizilien (Italien) |

| Zeitpunkt des Aussterbens | zwischen 1928 und 1970 |

| Ursachen für das Aussterben | Bejagung, Inzucht |

Italienischer und Sizilianischer Wolf: Morphologische Unterschiede

Um sicherzugehen, dass es sich bei den Wölfen auf Sizilien nicht um im Zentrum und Süden Italiens heimische Italienische Wölfe oder Appeninwölfe (Canis lupus italicus) handelt, nahmen Angelici und Rossi für ihre Erstbeschreibung Vermessungen an Museumsexemplaren, ihren Schädeln und Kieferknochen vor. Dabei zeigte sich unter anderem, dass der Schädel des Inselwolfs kleiner als der des Festlandswolfs ist. Auch in der Körperlänge und Schulterhöhe weisen beide Unterschiede dahingehend auf, dass der Inselwolf kleiner war.

Die Vermessungen an Museumsexemplaren ergaben, dass erwachsene Sizilianische Wölfe eine Körperlänge von 105,4 Zentimeter (ohne Schwanz) und eine Schulterhöhe von 54,6 Zentimeter erreichten. Mit diesen Maßen gehört der Sizilianische Wolf neben dem stark bedrohten Arabischen Wolf (C. l. arabs) und dem ausgestorbenen Japanischen Wolf zu den kleinsten Wolf-Unterarten.

Weitere Merkmale, die den Sizilianischen von Italienischen Wolf unterscheiden, sind sein helleres, gelbbraunes Fell und seine schlanke Gestalt sowie seine kurzen Beine. Zudem scheint das beim Appeninwolf sich an den Vorderbeinen befindliche dunkle Band beim Sizilianischen Wolf nur sehr schwach ausgeprägt zu sein.

Genetische Analysen offenbaren Ursprung des Sizilianischen Wolfes

Diese äußerlichen Unterscheidungsmerkmale konnten Angelici und Rossi noch mittels Analyse der mitochondrialen DNA untermauern. Hierfür verwendeten sie genetisches Material aus den Zähnen zweier Inselwölfe aus Museen. Auch dieses Ergebnis zeigt, dass die Inselwölfe nicht der Population der Festlandswölfe angehören und demnach eine eigene Subspezies darstellen.

Die Forscher nehmen an, dass sich die morphologischen und genetischen Unterschiede zwischen den beiden Unterarten so erklären lassen, dass sich die Inselpopulation von der Festlandpopulation isoliert entwickelte. Es ist davon auszugehen, dass Wölfe über die letzte bekannte Landbrücke zwischen Italien und Sizilien vor 21.500 oder 20.000 Jahren vor Christus nach Sizilien gelangten. Der Sizilianische Wolf stammte also sehr wahrscheinlich vom Appeninwolf ab und entwickelte möglicherweise infolge von Inselverzwergung im Laufe der Zeit eine kleinere Körpergröße als seine Verwandten vom Festland.

Die 2022 veröffentlichte Studie Genomes of the extinct Sicilian Wolf reaveal a complex History of Isolation and Admixture with ancient Dogs offenbart noch weitere Details zur Abstammung des Sizilianischen Wolfes und seiner Beziehung zu anderen Wolfspopulationen. Die Forscher der Studie sequenzierten vier vollständige Genome und fünf Mitogenome aus den sieben Museumswölfen und 33 Genome moderner Wölfe Europas. Die Analyse ergab, dass der Sizilianische Wolf tatsächlich größtenteils von der italienischen Wolfspopulation abstammt. Sowohl der Italienische als auch der Sizilianische Wolf weisen in ihrem Erbgut jedoch auch Spuren von europäischen Hunden aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit auf.

Die Wissenschaftler fanden auch Anzeichen schwerer Inzucht und geringer genomischer Vielfalt bei den untersuchten Sizilianischen Wölfen. Als Grund dafür nennen sie die langfristige Isolation der Tiere und Gendrift, was wiederum auf eine geringe Populationsgröße verweist.

Wann ist der Sizilianische Wolf ausgestorben?

In der Vergangenheit war der Sizilianische Wolf in ganz Sizilien verbreitet; besonders in den Bergen um Palermo und in den Wäldern rund um den Vulkan Ätna sowie in vielen anderen bergigen und waldigen Regionen. Auch weiter im Südosten, in den Monti Iblei und Monti Erei, wurde er bis 1928 gesichtet.

Sicher ist, dass der Sizilianische Wolf während des 20. Jahrhunderts ausgestorben ist; der genaue Zeitpunkt ist aber unklar. Generell wird angenommen, dass der letzte Wolf 1924 in der Gemeinde Bellolampo in Palermo erschossen wurde. Es gibt allerdings noch einige Berichte von weiteren auf Sizilien getöteten Wölfen zwischen 1935 und 1938 – allesamt in der Nähe von Palermo. Zusätzlich würden, laut Angelici, ziemlich überzeugende Berichte von Wolfssichtungen zwischen 1960 und 1970 existieren.

Darum ist der Sizilianische Wolf heute verschwunden

Der eigentliche Niedergang des Sizilianischen Wolfes begann wohl schon mit der normannischen Eroberung Süditaliens, die unter anderem das Königreich Sizilien miteinschloss. Umweltschäden infolge von jahrhundertelanger Rodung der Wälder prägten Sizilien (und andere Mittelmeerländer). Die ursprüngliche Flora und Fauna verlor in Sizilien ihren Lebensraum und gegen Ende der normannischen Periode etwa 1198 nach Christus kam es zum Aussterben wilder Huftiere auf der Insel, die den Sizilianischen Wölfen als Nahrung dienten. Fatal, wenn man bedenkt, dass das Überleben von Wölfen weniger von der Vegetation als vielmehr von der Häufigkeit ihrer Beutetiere abhängt.

Genetische Analysen aus der 2022er-Studie konnten zudem zeigen, dass die Wolfspopulation auf Sizilien bereits Ende des 19. Jahrhunderts unter dem Effekt der geringen Populationsgröße litt. Ein solcher Effekt ist Inzucht beziehungsweise die Paarung eng verwandter Tiere untereinander über einen langen Zeitraum. Auch andere eurasische Wolfspopulationen haben starke Engpässe erlebt, wodurch sich ihre genetische Vielfalt verringerte. Der erste Engpass begann in der letzten Eiszeit vor rund 20.000 Jahren und ein zweiter ereignete sich in den vergangenen 200 bis 300 Jahren – direkt und indirekt verursacht durch den Menschen und die sinkenden Populationszahlen. Dies geht aus der Studie Worldwide Patterns of genomic Variation and Admixtue in Gray Wolves (2016) des Evolutionsbiologen Zhenxin Fan hervor.

Fan weist außerdem darauf hin, dass Populationen auf Inseln, die ein besonders fragiles Ökosystem aufweisen, anfälliger gegenüber Umweltveränderungen und anthropogenen Druck sind. Wenn der Genfluss dann ausbleibt, ist das Aussterben einer Art unausweichlich.

Als Hauptursache für das Aussterben des Sizilianischen Wolfes betrachten Angelici und Rossi die ganzjährige Bejagung und Verfolgung durch den Menschen. Der Anreiz, den Wolf zu töten, wurde sogar noch durch entsprechende Belohnungen verstärkt. Als ein Grund, das Raubtier zu jagen, diente möglicherweise der Kampf gegen die silvatische und urbane Tollwut, die nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen 1950 und 1960 auf Sizilien weit verbreitet war. Ein weiterer Grund, der bekanntermaßen häufig Anlass zum Töten von Raubtieren bietet, sind die Schäden, die diese Tiere (angeblich) beim Nutzvieh der Bauern anrichten.